L’anniversaire d’une entreprise, association, organisation est bien plus qu’une simple occasion de souffler des bougies et célébrer les années qui passent. C’est une opportunité stratégique pour renforcer la réputation, stimuler l’engagement des partenaires et créer une dynamique positive pour l’avenir.

Chez Melt, nous avons eu le plaisir d’accompagner l’association des Maires Ville & Banlieue à l’occasion de son 40ème anniversaire, qui s’est déroulé les 18 et 19 octobre dernier dans la Métropole de Lyon. Un anniversaire symbolique et source d’un nouveau dynamisme pour l’association.

Dans cet article, nous allons explorer différentes stratégies pour capitaliser sur le temps fort incontournable qu’est un anniversaire. De la mobilisation des médias aux initiatives événementielles innovantes, découvrez comment transformer un anniversaire en un moteur puissant pour l’avenir de votre organisation.

Créer l’événement et marquer les esprits à l’occasion de votre anniversaire

Pour célébrer l’anniversaire d’une organisation, il est crucial de créer un événement mémorable, alliant la célébration festive à des temps de réflexion plus prospective.

La première étape consiste à marquer l’occasion avec une touche de festivité et de convivialité : animations, musique ou même gâteau et bougies viennent célébrer cette date particulière.

L’événement doit également être l’occasion d’amener vos parties prenantes internes comme externes à réfléchir et à se projeter vers l’avenir. Intervention d’un grand témoin, conférence prospectives et tables rondes animées permettent d’échanger sur les réussites passées ainsi que les défis futurs de votre organisation et/ou de votre secteur. Ville & Banlieue a ainsi organisé ses deux journées anniversaire autour de :

- six tables rondes tout au long de sa journée anniversaire, réunissant élus, chercheurs, ministres, associations partenaires et acteurs de la politique de la ville autour de différents sujets allant de l’histoire de l’association à l’avenir de la politique de la ville

- une soirée de « gala » à l’hôtel de ville de Lyon,

- de visites de terrain autour de la thématique de l’agriculture urbaine.

La mobilisation de personnalités d’envergure nationale est également un facteur de réussite, de mobilisation des participants et de médiatisation. La présence de figures influentes, de partenaires stratégiques ou de personnalités impliquées dans la structure ou sur ses enjeux permet de mettre en lumière les collaborations et le soutien dont bénéficie l’organisation. Cet engagement témoigne de la portée et de la pertinence des actions menées. Dans cette optique, Jean-Louis Borloo, ancien Ministre, et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, étaient présents lors de différents temps forts des 40 ans de Ville & Banlieue.

Autre aspect important d’un événement anniversaire : la gestion des relations presse. Communiquer efficacement, avec des annonces anticipées et des invitations ciblées, contribuera à accroître la visibilité de l’organisation et à renforcer son image. Plus d’une vingtaine de journalistes ont assisté aux 40 ans de Ville & Banlieue, certains durant toute la journée d’événement, d’autres uniquement pour la conférence de presse. Cette stratégie RP, débutée en amont de l’événement, a permis de générer des nombreuses retombées médiatiques de qualité.

Par ailleurs, profiter de cette occasion pour organiser l’assemblée générale de son organisation permet de réunir plus facilement l’ensemble des membres de la structure pour échanger sur les résultats passés et les objectifs à venir. Ainsi, les élus de Ville & Banlieue se sont retrouvés le lendemain, pour une seconde journée dédiée à l’assemblée générale de l’association, à un déjeuner convivial et à des visites de terrain autour de l’agriculture urbaine afin de découvrir concrètement des réalisations de terrain. Ces visites enrichissantes permettent de mettre en lumière le travail accompli par les acteurs du territoire et d’illustrer la réalité de l’impact de l’organisation sur le terrain. La visite d’un centre social et d’une champignonnière ont ainsi été proposés pour valoriser les initiatives locales mises en place au cœur du quartier lyonnais de Lyon Mermoz (Lyon 8).

Générer de l’intérêt en communiquant en amont de la date anniversaire

Une stratégie de teasing sur les réseaux sociaux permet de susciter la curiosité autour de l’événement à venir. Cette approche, adoptée par Ville & Banlieue, permet de créer un engouement progressif et d’attirer l’attention. En effet, en communiquant en amont l’association a pu non seulement annoncer le futur événement, mais aussi mettre en avant des initiatives de terrain des collectivités adhérentes à l’association.

Organiser un temps presse dédié à votre anniversaire peut ainsi constituer une étape clé afin de diffuser des informations claires et pertinentes aux médias. Accompagnée d’un communiqué de presse, cette rencontre offre l’opportunité de présenter les faits marquants de l’organisation, ses réalisations et ses projets d’avenir. Ville et Banlieue a profité de son anniversaire, et d’un contexte national porteur, pour organiser une conférence de presse.

En effet, suite aux émeutes urbaines du mois de juillet 2023, l’association devait faire entendre sa voix et ses propositions auprès des pouvoir publics. Lors de cette conférence de presse, les élus ont ainsi pu interpeller le Gouvernement à travers les médias présents et donner rendez-vous à ces derniers, à Lyon, pour les deux journées anniversaire.

Créer des contenus anniversaire à forte valeur ajoutée

Les contenus vidéos pour les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de vidéos engageantes, rétrospectives, interviews ou messages spéciaux captent l’attention du public et génèrent de l’engagement en racontant l’histoire et les réalisations de la structure. Ville et Banlieue a ainsi choisi de réaliser 40 vidéos pour ses 40 ans, présentant des initiatives sur les différents territoires de l’association.

D’autre part, une brochure anniversaire permet de condenser les moments clés, les réalisations significatives et les perspectives d’avenir. Ville & Banlieue a opté pour une brochure permettant une synthèse visuelle et informative pour mettre en valeur l’évolution de l’association tout au long de son existence.

Pour assoir son expertise, sa légitimité et se revendications, Ville et Banlieue a profité de sa conférence de presse pour lancer l’Appel de Lyon adressé au Président de la République : un élément marquant et fortement relayé. Ce format, tout comme les tribunes libres, permettent de partager des réflexions, analyses ou propositions novatrices liées aux missions de l’organisation et donner plus de valeur à l’anniversaire.

Enfin, la création d’un livre blanc est également une alternative à envisager. Il permet de rassembler les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques de l’organisation et/ou de son secteur d’activité. Ce document détaillé et informatif peut servir de référence pour les partenaires et collaborateurs, mais aussi attirer de nouvelles cibles intéressées par le sujet.

Ne pas trop regarder en arrière et se projeter vers l’avenir

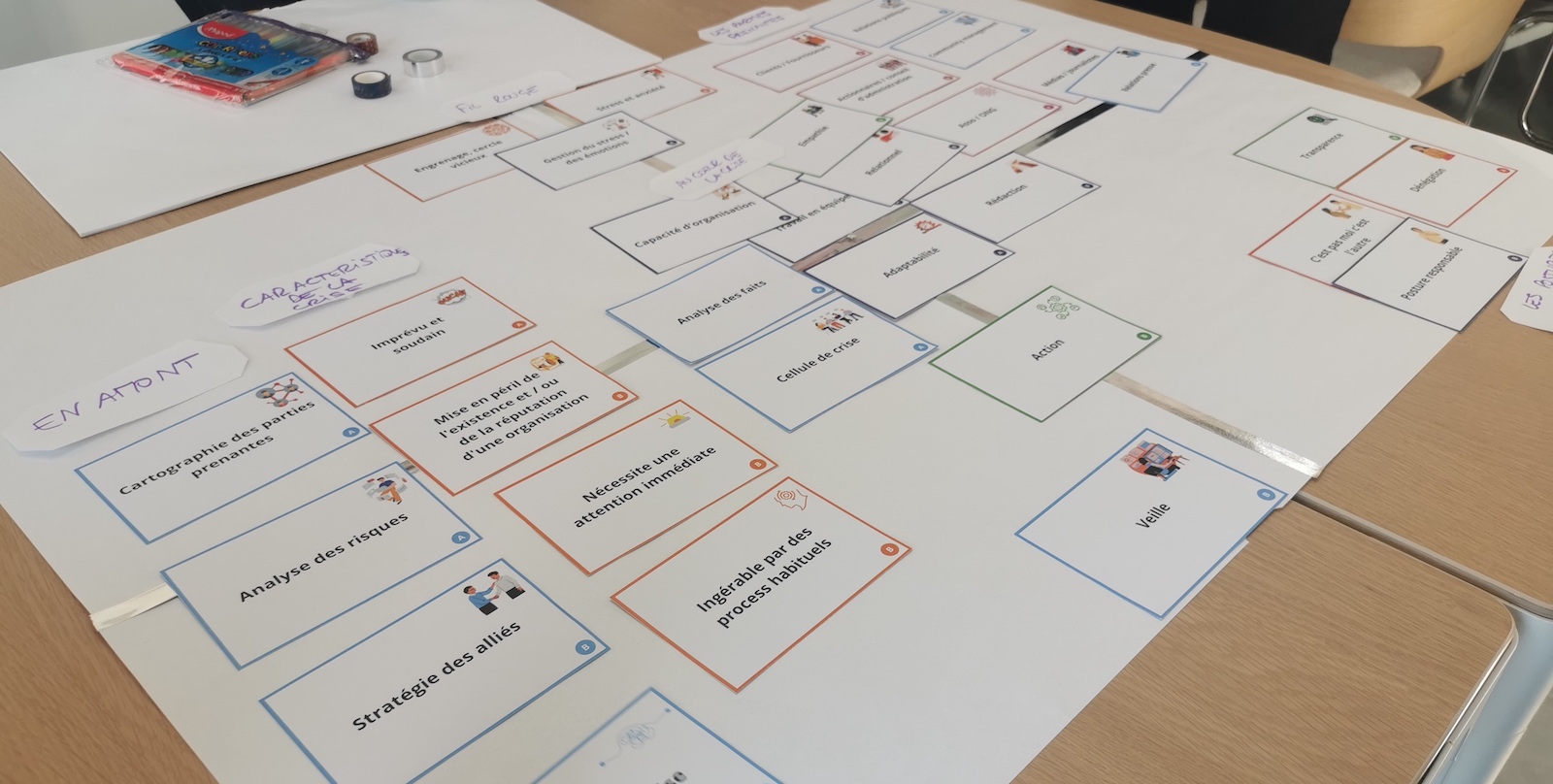

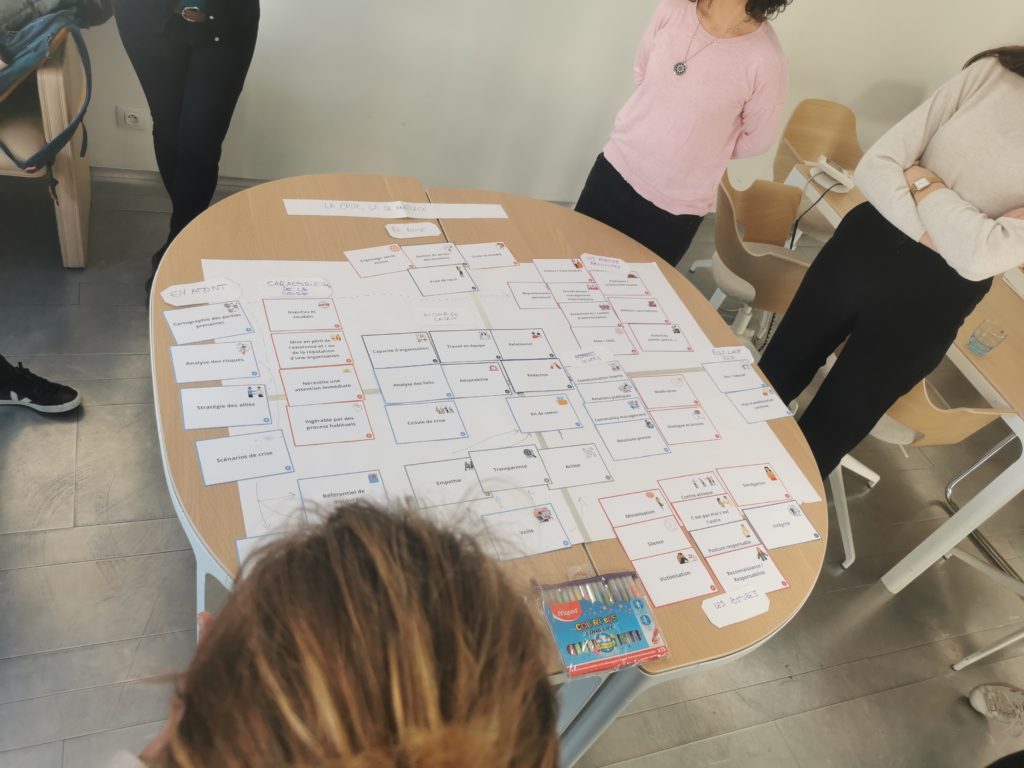

Lors de la célébration d’un anniversaire, la réflexion et la planification de l’avenir sont des étapes cruciales. Organiser des ateliers participatifs offre une plateforme collaborative pour réfléchir à l’évolution future de la structure. Ces séances permettent d’explorer de nouvelles idées, de recueillir des suggestions innovantes et d’encourager la participation active des membres de l’organisation et des parties prenantes. Le réseau d’entreprise RSE Mix-r propose des ateliers de réflexion pour le futur de l’organisation à l’occasion de son anniversaire de 5 ans. Cela permet d’identifier les attentes et les points à améliorer pour satisfaire davantage les membres.

Enfin, à la suite de votre anniversaire, il est important d’analyser les réactions et les retombées qui en émanent. Comprendre les réactions des personnes présentes, évaluer leurs idées et suggestions ainsi que l’impact perçu de ces discussions contribue à définir les axes prioritaires pour l’avenir de l’organisation. Parallèlement, analyser les retombées presse permet de mesurer la perception externe de ces échanges, de comprendre comment ils ont été perçus et comment ils ont été relayés dans les médias. Cette évaluation approfondie des réactions et des retombées aide à affiner la vision stratégique pour l’avenir de l’organisation, en prenant en compte à la fois les perspectives internes et externes.

L’anniversaire d’une organisation est une réelle opportunité pour catalyser l’engagement de vos parties prenantes et mettre en lumière votre organisation. En mobilisant les médias, créant du contenu de valeur, organisant des événements astucieux et en tirant des enseignements de ces expériences, vous pouvez non seulement célébrer le passé, mais aussi créer un avenir plus fort et plus prometteur.

En mettant judicieusement en œuvre ces stratégies, vous réussirez à engager toutes vos cibles et tirerez parti de votre anniversaire en marquant les esprits !